La forme actuelle de la mondialisation a peu à offrir à la grande majorité des peuples du Sud : profitable pour une minorité de personnes, elle exige en contrepartie la paupérisation des autres, en particulier des sociétés paysannes, qui rassemblent près de la moitié de l’humanité. A l’échelle globale, la logique du profit entraîne la progressive destruction des bases naturelles de la reproduction de la vie sur la planète. Avec la privatisation des services publics, elle réduit aussi les droits sociaux des classes populaires. Au vu de cette réalité, le capitalisme, dont la mondialisation est l’expression contemporaine, devrait être considéré comme un système obsolète.

Cependant, la majorité des mouvements qui luttent contre ses effets remettent de moins en moins en question ses principes fondamentaux, ce qui hypothèque leur capacité de proposer des solutions alternatives pourtant à la fois nécessaires et possibles. Celles-ci devraient associer, et non dissocier, la démocratisation de la gestion de tous les aspects de la vie – politique, économique, sociale, écologique et familiale – à des progrès bénéficiant à tous les citoyens, en commençant par les plus démunis. Ces solutions de rechange devraient aussi impliquer le respect de la souveraineté des Etats, des nations et des peuples, et la construction d’un système international polycentrique afin de substituer aux rapports de forces l’obligation de la négociation.

Dans cette perspective, il faudrait proposer la création d’autres institutions internationales que celles actuellement en place, et qui sont fort souvent au service exclusif du capital financier : l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et même l’Union européenne (UE) telle qu’elle fonctionne actuellement. Sans parler de projets régionaux tels que la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA, Alca en espagnol) et les accords entre l’UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

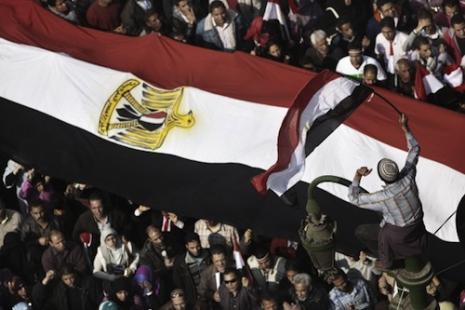

Cette remise en cause n’a de sens que si elle vise également l’ambition des Etats-Unis, soutenus par leurs alliés, d’établir leur hégémonie militaire sur l’ensemble de la planète. A cet égard, le Proche-Orient apparaît comme une région de « première frappe » américaine pour quatre raisons :

. il recèle les ressources pétrolières les plus abondantes, et son contrôle donnerait à Washington une position privilégiée, plaçant aussi bien ses alliés (l’Europe et le Japon) que ses rivaux éventuels (la Chine) dans une position inconfortable de dépendance énergétique ;

. il est situé au cœur de l’Ancien Monde et facilite l’exercice de la menace militaire contre la Chine, l’Inde et la Russie ;

. il vit une période d’affaiblissement et de confusion qui permet à l’agresseur de s’assurer d’une victoire facile, au moins dans l’immédiat ;

. les Etats-Unis y disposent d’un allié sûr, Israël, qui possède l’arme nucléaire.

La mise en œuvre de ce projet est avancée : la Palestine, l’Irak, l’Afghanistan sont occupés, et la Syrie et l’Iran menacés après le Liban. Toutefois, en dehors même de l’Irak et de l’Afghanistan, où l’échec d’une telle ambition est patent, sa faillite est également visible ailleurs : ainsi, au Liban, la résistance du Hezbollah a donné du fil à retordre à une armée israélienne pourtant aguerrie et suréquipée grâce au pont aérien établi à partir de la base américaine de Diego Garcia, dans l’océan Indien. Tous les efforts des Etats-Unis et de l’Europe visent donc à imposer le désarmement de cette force de résistance que constitue le Hezbollah libanais, afin de permettre à une éventuelle nouvelle invasion menée par Israël de déboucher sur une victoire facile.

Dans ce cadre également, il faut en finir avec l’hypocrite invocation, à l’endroit exclusif de l’Iran, du traité de non-prolifération nucléaire (TNP). L’indispensable dénucléarisation doit s’appliquer à tous, en commençant par les pays suréquipés, Etats-Unis et Russie en tête, sans oublier l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël (non signataires du traité).

Dans ce contexte explosif, à l’heure où se tient, du 20 au 25 janvier à Nairobi (Kenya), le Forum social mondial, la radicalisation des luttes n’est cependant pas l’option choisie par de nombreux mouvements sociaux. Cela au nom du nécessaire réalisme et du souci de ne pas s’isoler dans une chapelle d’extrême gauche. D’autant que, une fois de plus, de petites minorités radicales risquent d’être tentées de s’autoproclamer « avant-gardes », de refuser toute critique et de fermer les yeux devant les transformations rapides qui affectent les sociétés contemporaines.

L’échec de la première vague historique d’expériences conduites au nom du « socialisme » étant avéré, le capitalisme apparaît à beaucoup, et par défaut, comme un horizon indépassable. Les mouvements populaires se résignent donc souvent à donner à leurs luttes des objectifs modestes : faire reculer le néolibéralisme certes, mais pour promouvoir seulement des alternatives s’apparentant à la gestion d’un capitalisme « à visage humain ».

Nombre de militants – surtout en Europe et aux Etats-Unis – ne croient pas non plus que les luttes puissent s’inscrire dans le système des nations, cadre qui, selon eux, aurait perdu toute pertinence. Et comme nation et Etat sont largement indissociables, ils développent des stratégies qui ignorent délibérément la question du pouvoir d’Etat, pour la remplacer par le combat au sein de la « société civile » et le dénigrement de la « politique des partis ». Cette attitude est particulièrement répandue sur le Vieux Continent, où beaucoup se donnent comme priorité de « sauver l’Europe ». Comme si, même à moyen terme, l’Europe pouvait être autre chose que ce qu’elle est.

Face à ces défis, l’altermondialisme, c’est-à-dire le projet de construire « un autre monde possible », se décline au pluriel. Il existe un altermondialisme qu’on pourrait qualifier de « mou », qui inspire des prises de position que l’on retrouve aussi bien dans les sociétés opulentes (un certain « écologisme radical ») que dans celles de pays pauvres aux abois (avec les fondamentalismes parareligieux ou paraethniques). Un altermondialisme progressiste ne saurait, lui, s’engager dans de telles voies. Même s’il lui faut procéder à une indispensable lecture critique des limites des expériences des gauches contemporaines.

Entre les deux se situerait un altermondialisme dont les partisans se recrutent dans les classes moyennes des pays riches, sont critiques du mode d’existence que propose le capitalisme, parfois un peu nostalgiques du passé lointain, mais peu intéressés par les préoccupations réelles des classes populaires, celles de leur propre pays, et encore plus celles du Sud, où leur altermondialisme « modéré » est souvent incompris. Mais, paradoxalement, et ne serait-ce que par leur accès plus facile aux moyens financiers, ils semblent surreprésentés au sein des Forums sociaux mondiaux ou régionaux, et parfois perçus comme des freins au renforcement des luttes populaires.

Malgré ces différences, qui après tout constituent l’une des grandes richesses de la galaxie altermondialiste, et face au danger principal que représente la possibilité de nouvelles guerres préventives menées par les Etats-Unis, tout l’éventail de l’altermondialisme, du plus radical au plus modéré, devrait unir ses efforts. C’est l’unique moyen de construire enfin cet autre monde possible que chacun réclame de ses vœux.

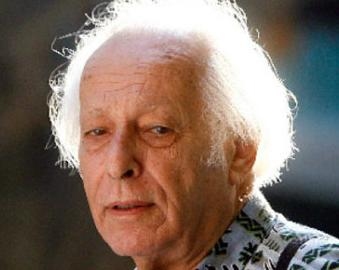

Samir Amin

Economiste, président du Forum mondial des alternatives. (Le Monde diplomatique - Janvier 2007)

site: Assawra

Les références à l’hégémonie, aux intellectuels organiques, à la forme-parti, au césarisme, au bloc historique…. parsèment les discours, à commencer par ceux de votre journal ! Il est temps, pour ceux qui en éprouvent le besoin mais pourraient se sentir « intimidés » ou se contenter de lire Alain Badiou, de se plonger dans ces textes. Il restera quelques difficultés pour le lecteur français, dues au fait que les références immédiates de Gramsci sont mal connues, qu’il s’agisse de la pensée de Croce, en particulier, ou de l’histoire de la péninsule italienne depuis Rome. Il faudra compter avec l’aide de la présentation et des notes de R. Keucheyan (maître de conférences à Paris IV) et d’un index thématique indispensable pour faire le lien entre des notions reprises d’un cahier à l’autre à des stades différents (on se souvient que Gramsci a fait sortir les feuilles de sa geôle au coup par coup, de 1928 à sa mort en 1937).

Les références à l’hégémonie, aux intellectuels organiques, à la forme-parti, au césarisme, au bloc historique…. parsèment les discours, à commencer par ceux de votre journal ! Il est temps, pour ceux qui en éprouvent le besoin mais pourraient se sentir « intimidés » ou se contenter de lire Alain Badiou, de se plonger dans ces textes. Il restera quelques difficultés pour le lecteur français, dues au fait que les références immédiates de Gramsci sont mal connues, qu’il s’agisse de la pensée de Croce, en particulier, ou de l’histoire de la péninsule italienne depuis Rome. Il faudra compter avec l’aide de la présentation et des notes de R. Keucheyan (maître de conférences à Paris IV) et d’un index thématique indispensable pour faire le lien entre des notions reprises d’un cahier à l’autre à des stades différents (on se souvient que Gramsci a fait sortir les feuilles de sa geôle au coup par coup, de 1928 à sa mort en 1937).